· ·历 史 遗 迹· 兴化水网密布,垒土成垛,人聚垛上。兴化 自五代设县,长期无城。南宋始建城,城建于湖 荡间,联垛成城,构成形势独特的“水垛之城”。 城内主干大街以市河为经脉,依河而筑。以东西 为轴向,东、西大街和南、北大街构成形双“丁” 字形构架。小巷密布于城厢坊里,与大街形成鱼 骨状布局。坊里街巷是兴化城市内部构架的重要 元素,见证了城市的历史变迁,传承着兴化的历 史文化。 一、坊 坊与贸易活动区“市”相区别,是城市居民 居住单位,也是政府管理城市的行政组织,坊与 市之间、坊与坊之间以墙围隔,墙开有门,启闭 以时,有防患、治安之意。宋代以前,在城市中 实行里坊制,作为对城市居民管理、宵禁和赋役 征 收 的 基 本 组 织 单 位 。 兴 化 筑 城 于 南 宋 , 明 清 《兴化县志》 的城池图中并没有留下多少坊的信 息。随着商品经济的发展,宋代市坊界限被打破, “临街而市”“面衢而居”,市、坊区隔模糊或交错 杂处,即便标识,也不是原初的涵义了。 宋 以 后 封 闭 的 里 坊 制 演 变 为 开 放 的 坊 巷 制 , 而里坊作为社会基层组织并没有消失,统治者青 睐于里坊的组织管理、监督教化功能,这样,后 来者在其后的志书中便仍然看到了坊里的记述。 现存最早 《〔嘉靖〕 兴化县志》 记载了明代兴化 城有六“坊”,清代延续了六坊,北有兴义、阜通 二坊,东北通济坊、西北利民坊,南有南津坊, 西南招远坊,四坊在北,此时城北人口密度相对 较高也就不是无稽之说。兴化早有“金东门”“银 北门”之说,“阜通”一名印证了明代嘉靖年间兴 化城城北已是工商业类聚区域,这也意味着兴化 作为一个县城,在承担地方行政运行的职能的同 时,经济功能也得到增强。此后的发展把“银北 门”说法坐实,其经营的行业繁多,在综合性贸 志图访古:兴化城的坊、里、街、巷 ■ 王雯雯

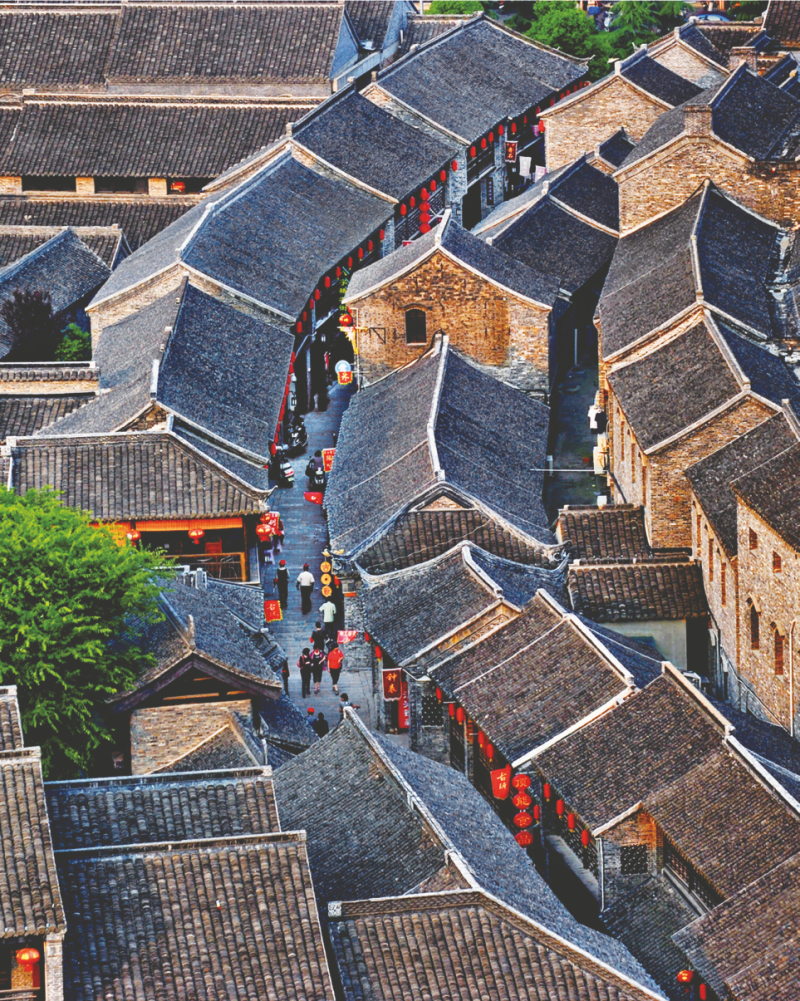

陆素娟 兴化金东门古街区 37

· 易的基础上出现专门化经营,老兴化人不时从记 忆的海洋中捞取烟火昭阳的片段,老字号的酱园 如“恒和”“聚隆”“三和”“万隆”等,“天成泰” “协勤”“解裕泰”是绸缎行中的佼佼者,“双盛” “争春”“万盛园”是茶馆酒楼中的名牌,这些记 忆流芳的老字号数不胜数。《〔嘉靖〕 兴化县志》 中“阜通坊”词条下有注:“县北隅。”“隅”为边 地,在城脚下。边地继续向北,陆地扩大,居民 增多,城市的边界拓展了。繁荣若春草蔓延,商 业溢出了城市。而今,时间淡去了“阜通坊”,但 却在兴化人的识海里刻下“银北门”的印记。 二、里 《〔万历〕 兴化县新志》 云:“都邑之内谓之 坊,市尘居货之民也;郊关之外谓之厢,灌园治 圃之民也;畎畆之中谓之里,耕稼樵渔之民也。” 不同区域,不同水土,细民谋生的手段不同。这 里的“里”是百姓类聚的居住区域,此“里”的 民众以“耕稼樵渔”为生,主要分布于沟田乡间, 是兴化地区承担纳税徭役的“大户”。明代实行乡 里 制 度 , 洪 武 十 四 年 ( 1381 ) 诏 天 下 编 户 黄 册 , 以一百一十户为一里,人户每十年核定一次,作 为职役人员征收银粮的依据,因此,这“里”也 是对乡村赋役管理的行政组织。嘉靖年间,兴化 东西南北四隅有十四里,东厢四里,安仁乡有二 十九里,长安乡有三十里。后因水旱灾害频发, 人户逃亡与繁衍、城乡经济的发展,人口变动剧 烈,安仁乡和长安乡均有里图归并到坊、厢。明 代嘉靖、万历年间,兴化里坊的变化透露了人口 与城乡发展的兴衰。城郊经济作物的种植进一步 激活县城商品经济的发展,城市与郊区在延展, 坊、厢的增进顺理成章。 《 〔嘉 靖〕 兴 化 县 志》 中 并 无 兴 化 城 内 设 “里”的信息。据 《〔万历〕 兴化县新志》 记载, 兴 化 城 东 隅 原 设 东 一 东 二 东 三 坊 , 嘉 靖 元 年 ( 1522 ) 增东四坊,四十一年 ( 1562 ) 新增东五东 六坊,共六里。这里“坊”的总数即为“里”数, “坊”“里”应为同义。随着城市的发展,人口的 增加,房屋的建筑,城市日益密实,城市扩展, 一些近城垛岛纳入城市。为便于管理,嘉靖年间, 知县李世熙在城内细分区块,坊原为城内大的区 域,现改为小的单元管理,共设二十一里: 县东曰来范里,八字桥东曰字桥里,庙桥下 曰太平里,出东门,北街曰胜湖里,南街曰文正 里,南城外脚下曰东作里,八字桥往北曰通利里, 富安桥下曰通济里,北门外曰恩荣里、司徒里, 儒学两总曰毓英里、储秀里,县西曰文林里,城 隍庙西曰迎恩里,西门外曰永兴里、阳山里,南 门内曰升仙里,城外曰南津里,南城脚下曰金城 里,沧浪亭北曰沧浪里,县后曰广福里。 据 《〔康熙〕 兴化县志》 记载,在明代李世 熙划分的基础上,增“所地五铺 (县署东北、西北 之东营一铺、中营一、二铺,西营一、二铺) 为二 十六总”。至清代咸丰年间,随着城市商品经济的 发展,米市河、龙津河两岸商行和手工业增多, “东作里”分为南北,为二十七总;北门外火星庙 后增加南窑、北窑二庄,城厢共二十九总。每总设 乡约一名,地保一名,大总增设保正一名,以适应 并加强对城厢的管理。与明代相比,清代兴化东门 城厢和北门城厢经济行业与人口增加,商品经济发 达,成为兴化名副其实的“金东门”“银北门”。 三、街 兴化城内的街有两种,一为水道,二为陆路。 垛垛相连,水拥水围,这就是兴化了。经过 南宋和明初城建和整合改建,城内有一条贯穿东 38

· ·历 史 遗

迹· 兴化儒学街 西的市河,河上架桥,从东往西依次有:东水关 桥、东岳庙桥、东虹桥、长安桥、古虹桥、县桥、 文林桥、淌水桥、西淌水桥、城隍庙桥及罗汉桥。 过长安桥,市河分流向北达北水关。两岸人家枕 河而居,河西形成北大街。过淌水桥,市河分流 向南,过儒学街上税牛桥,通南水关,与沧浪之 水相汇。与市河平行,有一条东西向大街,与南、 北大街呈正、倒丁字型布局,通东、西、南、北 四城门,是城内主干街道,其它的街只能称之为 小街了。大街为官道,较宽,路面或为条石,或 为块砖,以满足人与车马的通行。官员到任,官 兵登城,凡有重大出行都走官道,届时,闲杂人 等一并退避。平时,官员走中间,百姓走两边, 男女分行。走着走着,到了近代也就不分官民、 不分性别了。随着商品经济发展,主干大街两边 密布商铺,大街成为“金东门”“银北门”商贸区 的主动脉。沿街摆摊,车马混行,人流增大,大 街亦成为“小道”。遇到水灾,常有人撑船入市, “小道”扩为“大道”。 兴化最有特色的大街为水道,谓“水街”,可 交 通 , 可 商 贸 。 从 近 郊 , 从 远 方 , 人 们 汇 聚 于 此 , 登 船 入 “ 水 街 ”, 为 乘 客 , 为 小 贩,碌碌有为,都为生活故。 最 有 烟 火 味 的 是 米 市 河 和 龙 津 河 , 远 近 农 人 天 不 亮 就 撑 船 入 城 , 沿 河 叫 卖 , 枕 河 而 居 或 跨 河 而 居 的 人 家 闻 声 而 应 , 开 门 而 市 , 或 从 楼 上 放 下 一 个 竹 篮 , 就 买 到 带 着 露 水 的 时 鲜 瓜 果 蔬 菜 。 米 市 河 和 龙 津 河 是 兴 化 人 的 “ 米 袋 子”和“菜篮子”。米市河因 米 而 名 , 两 岸 集 中 了 诸 多 米 行。名因商而传,商依名而盛,商贸的种类越出 了米粮,呈现多元业态。 儒学街在学宫东,学宫两边为毓英里、储秀 里,向东有文昌祠,这一片是兴化文运所聚。这 条街自兴建至今,多有拓展延伸,名人故居众多, 名胜古迹荟萃,人才辈出,群星璀璨,出生在儒 学街上的进士三十多人,名副其实的兴化文化名 街。街的东部有扬州八怪之一的郑板桥故居、明 代文学“后七子”之一的宗臣读书处百花洲,中 部有国学大师李详故居、为纪念范仲淹而立的范 公祠和名声彰显的兴化学宫。西部有扬州八怪之 一的李鱓的浮沤馆、扬州学派的代表“任大椿读 书楼”“六十四以之堂”和明末东阁大学士吴甡家 族“吴家大祠堂”。儒学街上坊表林立,著名的有 纪念范仲淹的“文正坊”,旌表状元宰相李春芳的 “大学士坊”,为明朝大学士高榖树立的益恭坊, 为宗臣树立的跨界牌坊“中原才子坊”,旌表兴化 进士的“进士坊”。儒学街是城内街道的“王者”, 是兴化历史文化的高地。 39

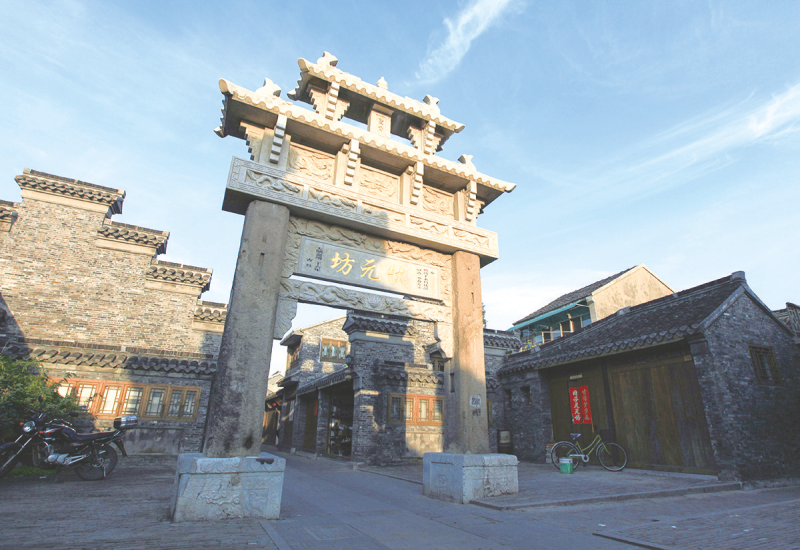

· 四、巷 街的分支即为“巷”,“大街小巷”,“小”是 巷的特征,窄的巷道仅容两人相向侧身而行。巷 道细布,像血管,它分布在城市的内部,成为城 市活力的载体。 据 《〔嘉靖〕 兴化县志》 记载,明代嘉靖年间 兴化城内的巷主要有四条:县署西永福桥西的看经 巷、县署东中和桥西北的塔寺巷、县署东广福桥西 的广福巷、县署西南升真道院东的真武巷。清初, 在县署南增加一条御史巷。咸丰年间,小巷又增十 一条:东大街向北的天妃宫巷、纪念泰州学派代表 韩贞韩公祠巷,县西因薛千户古宅有石椿上马石而 名的系马椿巷,县西纪念翰林周渔的周家巷,北大 街向西纪念侍郎杨果的杨家巷,东营向西纪念东营 蔡千户的蔡家巷,县署东察院巷,车家巷向南的石 家腰巷,东门外状元坊向北的状元巷,范公祠东和 北门外的两条百岁坊巷,东门外向南的竹巷。每一 条巷子都有来历,每一种营生,每一个人物、故事 都在为这座城添砖加瓦。 这些被记载的巷道多有名目,实 际的巷道数量远超记载。更多的巷道 因无载录似不存在,但却不能否认, 它亦是城市的肌理。起初,只是人行 往来,两边院墙和巷道构成半封半开 的空间。一个院子里往往居住多家, 随着人口的消涨,产权的更替,内部 院落活动空间成为通行空间,走出门 户、走出院子成为居民迫切的要求。 面巷开窗、开门,抬脚进巷,人们把 较为私密的活动延伸到巷道,纳凉、 采暖、吃饭、闲聊,巷道从单纯的交 通 空 间 扩 展 为 家 人 、 邻 里 的 交 流 空 间,家长里短、人情冷暖、悲欢离合、掌故传说, 在这里才能真正获得知识的增长和人生人情深切 的体悟。融入巷里生活,像融入毛细血管,那活 力搏动在城市的神经末梢。 五、结语 兴化城因军事而建,因发展而扩,因地理而 成“小城大厢”的特点。明代确立了兴化城市坊 里街巷的基本构架;清代街巷增加,进一步充实 了城市骨架;民国时期,近代兴化城市的街巷格 局略有变化。城市街巷的名称蕴含了本土文化基 因,记录了城市发展的部分历史。古街巷名称的 存续成为今天民众文化认同的物质载体,人们在 这里体悟着城市精神和文化传承。 (作者简介:王雯雯,兴化市党史方志办公室 档案管理科副科长;陆素娟,兴化中学历史教研 组组长) 责任编辑:殷

勇 兴化状元坊 (巷) 40 作者:王雯雯 陆素娟,选自《记忆泰州》2024年第2期(总第31期)

|